En el número anterior se introdujo la relación entre el cambio climático y la disponibilidad alimentaria de manera general. Sin embargo, la relación entre las plagas y enfermedades con el cambio climático no suele estar en el debate central de la problemática alimentaria, a pesar que la relación entre las condiciones climáticas y las enfermedades de las plantas tienen sus precedentes en la edad media y en el Iluminismo en Europa (Raza y Bebber 2022). Por ejemplo, el tizón de la papa en Irlanda en 1840 y la plaga del castaño en Estados Unidos a inicios de 1900, las cuales derivaron en olas migratorias además del aumento en la tasa de mortalidad y cambios en el paisaje general (Velásquez, Castroverde, y He 2018). Además, el comercio internacional y la globalización intensificaron el alcance de ciertos patógenos a todos los continentes (Singh et al. 2023).

Las pestes y enfermedades suman un nivel más de complejidad a la seguridad alimentaria (Caubel et al. 2017, Trebicki 2020, Singh et al. 2023), pese a que existen varias estrategias y métodos de control, las enfermedades de los cultivos reducen en promedio entre el 10% y 16% de los rendimientos (Trebicki 2020); otras cifras mencionan que las plagas y enfermedades afectan entre el 20% y 40% de la productividad (Caubel et al. 2017, Trebicki 2020). Las pestes y enfermedades han tenido un gran impacto a lo largo de la historia, por lo que los ensayos en ambientes no controlados son necesarios para desarrollar mejores estrategias (Caubel et al. 2017, Kim et al. 2021), ensayos que combinen el incremento de CO2, disponibilidad de agua y temperatura; y adicionalmente, el estudio de los factores bióticos que se modifican por el cambio climático, debido a que las plantas forman parte de ecosistemas complejos por lo que la desaparición de otras especies animales o vegetales afecta el ciclo de vida de las plantas (Trebicki 2020). Las pestes y enfermedades de los cultivos están influenciadas por los factores abióticos[1], esta relación las une directamente con el cambio climático. En este sentido, las estimaciones señalan que el calentamiento global va a modificar los riesgos de contraer enfermedades (Raza y Bebber 2022, Singh et al. 2023, Launay et al. 2014, Zarattini et al. 2021, Kim et al. 2022). A esto se suma que los virus y enfermedades también afecta a la calidad de la cosecha (Trebicki 2020).

Las plantas son atacadas por diversos patógenos, a saber: hongos, oomicetos, bacterias, nematodos y virus. Estos a su vez difieren según sus estrategias de infección, sus formas de reproducción, y la parte de la planta que atacan -raíz, tallo, hojas- (Singh et al. 2023). Para que una planta se infecte por un virus se deben cumplir ciertas condiciones, uno de ellos es la existencia de una planta sana que esté en el rango de su vector[2], en el caso de los cultivos anuales, la planta huésped muere por lo cual el virus debe buscar cultivos que estén naciendo, o cultivos permanentes (Trebicki 2020). La interacción entre el patógeno y el cultivo esta dada por la fortaleza del cultivo y la habilidad del patógeno para evadirla (Trebicki 2020, Kim et al. 2022). A su vez, la inmunidad de la planta está relacionada directamente con la luz y temperatura, por ello, evaluar cada una de estas vulnerabilidades por separado es limitado pues la interacción con los patógenos no se pude entender simplemente como la suma de diversos efectos debido a que estos interactúan entre sí, en ocasiones potenciándose (Cohen y Leach 2020, Singh et al. 2023).

La transmisión de los virus puede seguir diversas estrategias como: (i) modificar a su huésped o su vector para maximizar la eficiencia de transmisión, (ii) transmisión por semillas, (iii) permanencia en los insectos como vectores, (iv) infectar a cultivos perennes. Las distintas estrategias por supuesto varían en el virus específico, vector y variedad de planta específica, y de las condiciones ambientales (Trebicki 2020). Es así que algunos virus se encuentran en el suelo habitualmente listos para atacar cuando las condiciones ambientales se vuelven ideales para su reproducción. Por ejemplo, los bosques se vuelven susceptibles ante ciclos de sequía prolongados (Singh et al. 2023). Y además existe la necesidad de estudiar la posibilidad del intercambio de patógenos entre humanos y plantas (Xiong y Lu 2022).

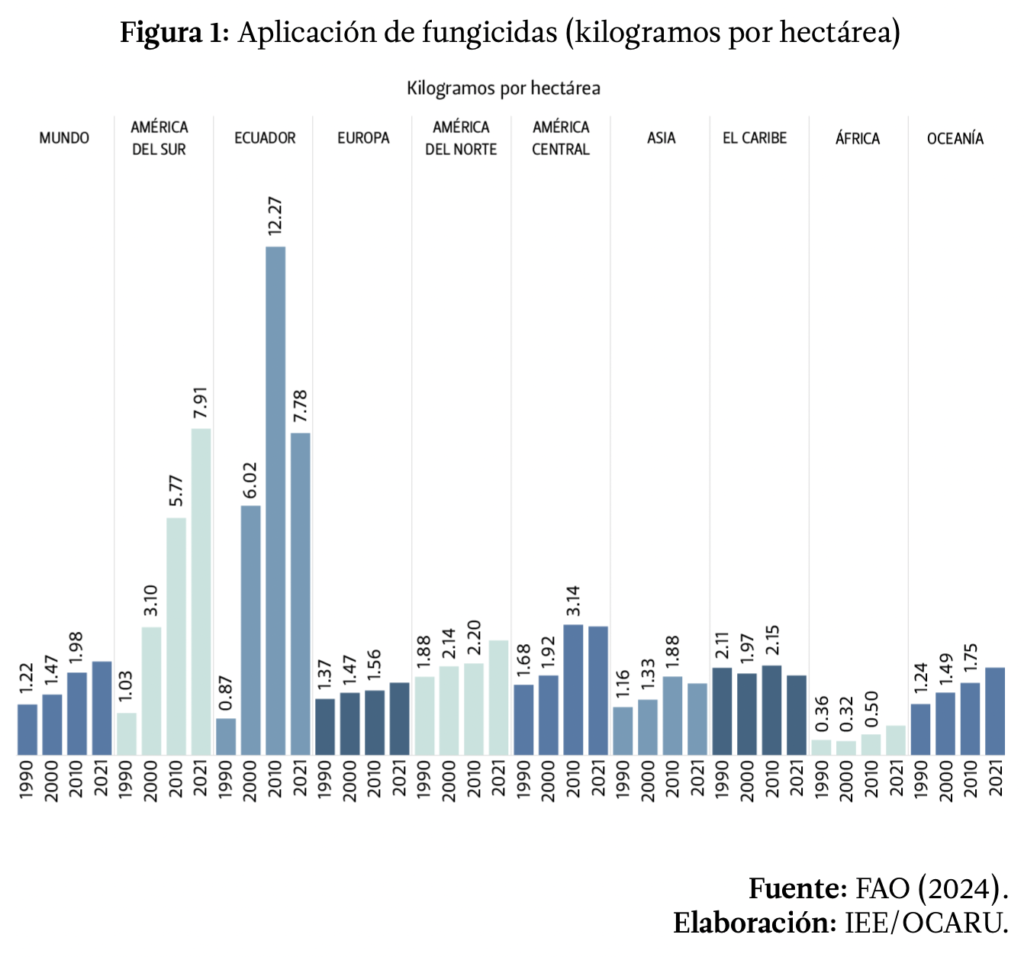

El tratamiento convencional de estos problemas se ha dado por medio de fungicidas químicos y el mejoramiento de variedades que sean resistentes, sin embargo, estos métodos están llegando al agotamiento de su efectividad debido que los patógenos son más resistentes ante la continua aplicación de fungicidas. Tampoco existen controles químicos que sean efectivos para patógenos que viajan por el viento (Singh et al. 2023). La tendencia desde 1990 hasta 2021 muestra que el mundo tiende a utilizar fungicidas de manera más intensa, es decir más kilogramos de fungicida por hectárea son aplicados cada vez, especialmente en América del Sur, territorio en el que se establecen grandes extensiones de monocultivos que cumplan con los patrones de consumo del norte (Féliz y Melón 2023) (ver Figura 1). Destaca también que Ecuador en varios periodos ha superado el promedio regional en cuanto al uso de estos insumos.

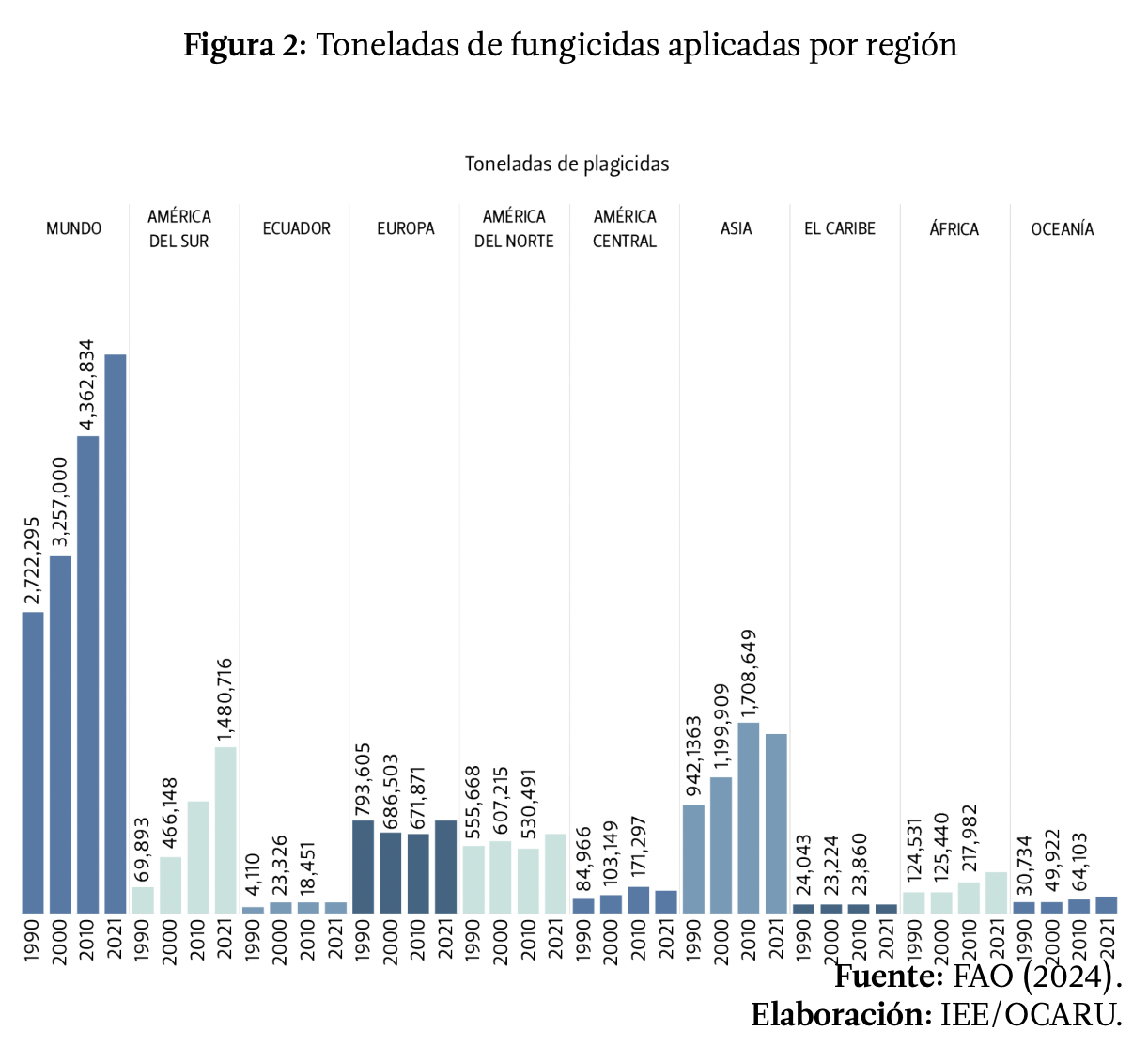

Sudamérica es claramente el territorio con uso más intensivo frente a otras regiones, sin embargo, en términos absolutos, Asia emplea más fungicidas, y Europa empleaba más cantidad de fungicidas hasta la llegada del siglo actual (ver Figura 2). Respecto a Ecuador, pese a que la aplicación en número de toneladas parezca baja, representó el 22% del total de toneladas aplicadas en África. Esto, es un indicio más de la precariedad de las prácticas agropecuarias en el país con el afán de frenar los efectos de la extensión de monocultivos dedicados a la agroexportación y agroindustria.

Efectos

El triángulo de la enfermedad está compuesto por plantas, patógenos y ambiente (Velásquez, Castroverde, y He 2018). Los cambios en la temperatura pueden generar condiciones en que las plantas no pueden crecer óptimamente. De la misma forma, la variación en el dióxido de carbono, humedad y temperatura también cambia los patrones de migración de los patógenos lo cual les permite alcanzar nuevos territorios (Kim et al. 2021, Cohen y Leach 2020, Jagadish, Way, y Sharkey 2021). Adicionalmente, la temperatura es el principal factor que explica la distribución de hongos en el suelo, y en segundo lugar se encuentra la lluvia (Raza y Bebber 2022).

A nivel molecular todavía se requiere de estudios que ayuden a entender por qué las plantas son más vulnerables ante temperaturas altas, existen indicios como la supresión de la inmunidad de las plantas, pero los estudios aún requieren ser más rigurosos y numerosos en este ámbito. Por otra parte, el aumento de la humedad está asociado a la proliferación de un patógeno que afecta a los granos en especial. Las inundaciones pueden cambiar la fisiología de las plantas y además ayudar a la proliferación de nuevos patógenos (Singh et al. 2023). Los efectos serán distintos según la región, pero, afectan a todo el mundo, en Europa central, si se supera el umbral de temperatura, los vectores persistirán durante un mayor periodo de tiempo que el normal (Trebicki 2020).

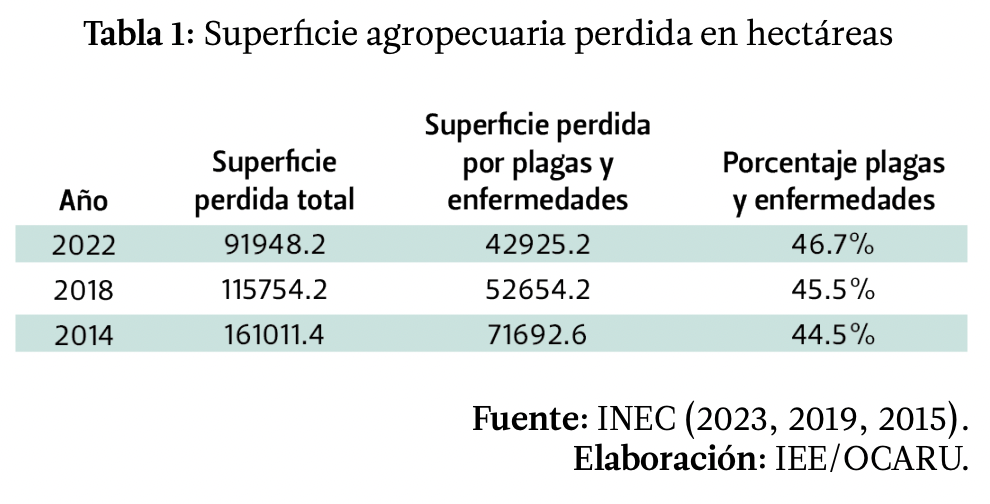

En Ecuador, la superficie agropecuaria perdida por concepto de plagas y enfermedades representa en esta década cerca de la mitad de las causas de pérdida de superficie. Si bien los datos oficiales muestran menores porciones de superficie perdidas en los últimos años, también las pestes y enfermedades han ido incrementando su importancia (ver Tabla 1). Y a la par de la importancia también la importación de los insumos para enfrentar ese problema[3], los fungicidas, por ejemplo, pasaron de ser menos de 12 mil toneladas importadas en 2014 a cerca de 15 mil en 2021.

A manera de conclusión

Las pestes y enfermedades han tomado un lugar importante durante varios periodos de hambruna. Si bien este problema se ha enfrentado con el empleo de insumos relativos a la Revolución Verde, estos cada vez pierden eficacia, y a su vez, hace que los países productores se vuelvan dependientes de su producción en el mejor de los casos y de su importación en los peores casos tal como sucede en Ecuador. El que Sudamérica sea la región con aplicación más intensiva de fungicidas es la muestra del modelo dominante de agricultura que tenemos y que cada vez es menos sostenible. A este panorama se le suma el cambio climático el cual hace que los patógenos de ciertas regiones ahora puedan adaptarse a otras debido a los cambios en la temperatura o los ciclos meteorológicos. En este sentido esta amenaza es mucho más difícil de mitigar pues son condiciones invisibles pero que se reproducen en los ecosistemas. Por ello, se requiere de técnicas que se centren en el funcionamiento del ecosistema como tal en lugar de enfrentar estos problemas como algo aislado, lo cual a su vez refuerza el patrón de dependencia hacia insumos de nuestro modelo agrícola.

Te podría interesar

De la lucha arancelaria a los territorios rurales: ¿Qué pasa con los aranceles entre Colombia y Ecuador?

Ecuador lanza el Mapeo de Experiencias Agroecológicas

Mapea tu historia y sembremos transformación

La Constitución de 2008 y la reducción de la subalimentación

Lanzamiento de libro. Agriculturas Familiares Campesinas en los Andes: entre las múltiples crisis y la transformación

Edición genética en semillas: ¿Avance tecnológico o amenaza para la soberanía alimentaria en Ecuador?

¿Apuntar al ganado para resolver el problema climático? Aportes al debate de la producción ganadera

Notas:

[1] Se define por factores abióticos a las partes no vivientes del ecosistema que regulan el ambiente, por ejemplo: luz, temperatura, agua, corrientes oceánicas (National Geographic Society 2023).

[2] Objetos inanimados que son capaces de transportar el material infeccioso entre plantas, o a su vez insectos artrópodos que se alimentan de sangre, la definición de vector varía según el contexto, pero de manera general es el agente que ayuda a la que el virus cambie de huésped (Wilson et al. 2017).

[3] Para conocer más, por favor revisar: Ecuador: nuestra agricultura dependiente – Ocaru.

Bibliografía:

Caubel, Julie, Marie Launay, Dominique Ripoche, David Gouache, Samuel Buis, Frédéric Huard, Laurent Huber, François Brun, y Marie Odile Bancal. 2017. “Climate change effects on leaf rust of wheat: Implementing a coupled crop-disease model in a French regional application.” European Journal of Agronomy 90:53-66. doi: https://doi.org/10.1016/j.eja.2017.07.004.

Cohen, Stephen P., y Jan E. Leach. 2020. “High temperature-induced plant disease susceptibility: more than the sum of its parts.” Current Opinion in Plant Biology 56:235-241. doi: https://doi.org/10.1016/j.pbi.2020.02.008.

FAO. 2024. Plagicidas Uso. editado por Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Roma.

Féliz, Mariano, y Daiana Elisa Melón. 2023. “Beyond the green new deal? Dependency, racial capitalism and struggles for a radical ecological transition in Argentina and Latin America.” Geoforum 145:103653. doi: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.10.010.

INEC. 2015. Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) 2014. editado por INEC. Quito.

INEC. 2019. Tabulados ESPAC 2018. En Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, editado por Instituto Nacional de Estadística y Censos. Quito.

INEC. 2023. Tabulados ESPAC 2022. En Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, editado por Instituto Nacional de Estadística y Censos. Quito.

Jagadish, S. V. Krishna, Danielle A. Way, y Thomas D. Sharkey. 2021. “Plant heat stress: Concepts directing future research.” Plant, Cell & Environment 44 (7):1992-2005. doi: https://doi.org/10.1111/pce.14050.

Kim, Jong Hum, Christian Danve M. Castroverde, Shuai Huang, Chao Li, Richard Hilleary, Adam Seroka, Reza Sohrabi, Diana Medina-Yerena, Bethany Huot, Jie Wang, Kinya Nomura, Sharon K. Marr, Mary C. Wildermuth, Tao Chen, John D. MacMicking, y Sheng Yang He. 2022. “Increasing the resilience of plant immunity to a warming climate.” Nature 607 (7918):339-344. doi: 10.1038/s41586-022-04902-y.

Kim, Jong Hum, Richard Hilleary, Adam Seroka, y Sheng Yang He. 2021. “Crops of the future: building a climate-resilient plant immune system.” Current Opinion in Plant Biology 60:101997. doi: https://doi.org/10.1016/j.pbi.2020.101997.

Launay, Marie, Julie Caubel, Gaétan Bourgeois, Frédéric Huard, Iñaki Garcia de Cortazar-Atauri, Marie-Odile Bancal, y Nadine Brisson. 2014. “Climatic indicators for crop infection risk: Application to climate change impacts on five major foliar fungal diseases in Northern France.” Agriculture, Ecosystems & Environment 197:147-158. doi: https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.07.020.

National Geographic Society. 2023. “Abiotic Factors.” National Geographic Society, visitado 25/03/2024. https://education.nationalgeographic.org/resource/abiotic-factors/.

Raza, Muhammad M., y Daniel P. Bebber. 2022. “Climate change and plant pathogens.” Current Opinion in Microbiology 70:102233. doi: https://doi.org/10.1016/j.mib.2022.102233.

Singh, Brajesh K., Manuel Delgado-Baquerizo, Eleonora Egidi, Emilio Guirado, Jan E. Leach, Hongwei Liu, y Pankaj Trivedi. 2023. “Climate change impacts on plant pathogens, food security and paths forward.” Nature Reviews Microbiology 21 (10):640-656. doi: 10.1038/s41579-023-00900-7.

Trebicki, Piotr. 2020. “Climate change and plant virus epidemiology.” Virus Research 286:198059. doi: https://doi.org/10.1016/j.virusres.2020.198059.

Velásquez, André C., Christian Danve M. Castroverde, y Sheng Yang He. 2018. “Plant–Pathogen Warfare under Changing Climate Conditions.” Current Biology 28 (10):R619-R634. doi: https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.03.054.

Wilson, A. J., E. R. Morgan, M. Booth, R. Norman, S. E. Perkins, H. C. Hauffe, N. Mideo, J. Antonovics, H. McCallum, y A. Fenton. 2017. “What is a vector?” Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 372 (1719). doi: 10.1098/rstb.2016.0085.

Xiong, Chao, y Yahai Lu. 2022. “Microbiomes in agroecosystem: Diversity, function and assembly mechanisms.” Environmental Microbiology Reports 14 (6):833-849. doi: https://doi.org/10.1111/1758-2229.13126.

Zarattini, Marco, Mahsa Farjad, Alban Launay, David Cannella, Marie-Christine Soulié, Giovanni Bernacchia, y Mathilde Fagard. 2021. “Every cloud has a silver lining: how abiotic stresses affect gene expression in plant-pathogen interactions.” Journal of Experimental Botany 72 (4):1020-1033. doi: 10.1093/jxb/eraa531.

Compartir este artículo

David Singaña Tapia

Investigador del OCARUIngeniero en Ciencias Económicas, Master en Desarrollo Territorial Rural, realiza sus estudios de doctorado en la Universidad Justus Liebig – Giessen, Alemania.

Integra el grupo HINASES (Human-nature Interactions in Agricultural Socio-Ecological Systems).

Líneas de investigación y publicación: Soberanía Alimentaria, Agricultura Familiar y Acuerdos Comerciales.